病気について

病気について

黒目と白目の間あたりにできる、黄色っぽいふくらみを「瞼裂斑」といいます。加齢や紫外線、乾燥などが原因とされ、多くは無症状ですが、異物感や見た目が気になることもあります。

この部分に炎症が起こって赤くなり、ゴロゴロした違和感が強くなると「瞼裂斑炎」と呼ばれます。点眼治療で改善することが多く、繰り返す場合は目への刺激を避けることが大切です。

まぶたの裏側(結膜)にできる小さな白い石のようなかたまりです。異物感の原因となり、症状が強い場合は外来で除去します。

角膜の表面が傷ついた状態が「びらん」、深くなると「潰瘍」となります。

原因としては、コンタクトレンズの不適切な使用やヘルペスウイルスによる感染、そのほかにリウマチなどによる免疫異常が原因となることもあります。重症化すると視力に後遺症を残すことがあるため、早期の診断と治療が重要です。

ゴミやまつげ、鉄粉などが目に入り込んだ状態です。

強い痛みや異物感を生じることが多く、放置すると角膜に傷がついて視力低下などの後遺症が残ることもあります。異物は早めに除去することが大切です。

遺伝的な要因によって角膜に濁りや変性が起こる病気で、いくつかの種類があります。

通常は両目にみられ、進行はゆるやかですが、濁りが強くなると視力に影響することがあります。その場合はレーザーや角膜移植を検討することもあります。

感染や炎症、手術後などで角膜が白くにごった状態です。混濁の程度により視力低下が起こるため、角膜移植などを検討する場合があります。

涙の通り道である鼻涙管が詰まることで、涙があふれたり、目やにが出るようになります。点眼では改善しない場合、洗浄やシリコンチューブの挿入といった治療が必要になります。

白目の奥にある「強膜」という組織に炎症が起こる病気で、強い痛みや充血を伴います。

まずは目薬(点眼)による治療を行いますが、改善しない場合は、リウマチや膠原病などの全身疾患が関係している可能性があるため、血液検査などの精密検査を行います。症状や原因に応じて、注射や内服薬による治療が必要になることもあります。

目の中に炎症が起こる病気で、感染症(ヘルペスウイルス、梅毒など)や、自己免疫疾患(サルコイドーシス、ベーチェット病、原田病、関節リウマチなど)が原因となることがあります。

視力の低下や、白内障・緑内障・網膜剥離などの合併症を引き起こすことがあるため、早期の診断と治療が重要です。

加齢やまぶたのゆるみ、目の縁の炎症などの影響で、まつげが目に触れるようになることがあります。

軽度の場合は、まつげを抜くだけで症状を和らげることができます。

定期的なケアでコントロールできる方も多くいらっしゃいますが、まつげの生える向きや本数によっては、より根本的な治療(手術)を検討することもあります。

まぶたが下がり、視野が狭くなる状態です。急に起こった場合は脳の病気の可能性もあるため緊急受診が必要ですが、多くは加齢、ハードコンタクトレンズの長期装用、まぶたの神経の異常などが原因で起こります。症状が強い場合は手術で改善が可能です。※まぶたを引き上げる作用のある新しい点眼薬(オキシメタゾリン塩酸塩点眼液)は、現在日本国内で製造販売の承認申請が行われており、近い将来、軽度の眼瞼下垂に対する治療選択肢の一つになる可能性があります。

網膜裂孔は網膜に穴が開いた状態で、網膜剥離はその穴から網膜の下に水分が入り込んで網膜が剥がれてしまう病気です。放置すると失明に至る可能性がある緊急性の高い疾患です。

主な症状として、黒い点やゴミのような物が見える飛蚊症、光がないのに光って見える光視症、視野の一部が見えなくなる視野欠損などがあります。

初期ではレーザー光凝固術により穴の周囲を固めて網膜剥離への進行を防ぐことができますが、進行した網膜剥離では硝子体手術や強膜バックリング術などの手術治療が必要になります。早期発見・早期治療により視力を保つことができるため、これらの症状を感じたら迷わず眼科を受診することが大切です。数日の遅れが手遅れになることもあります。

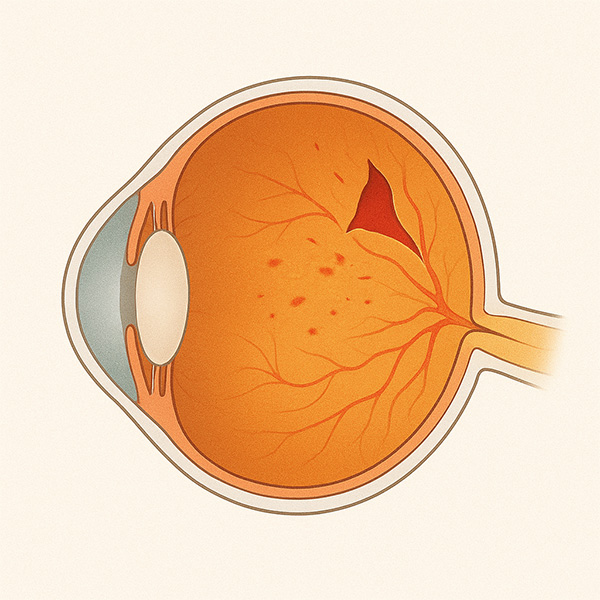

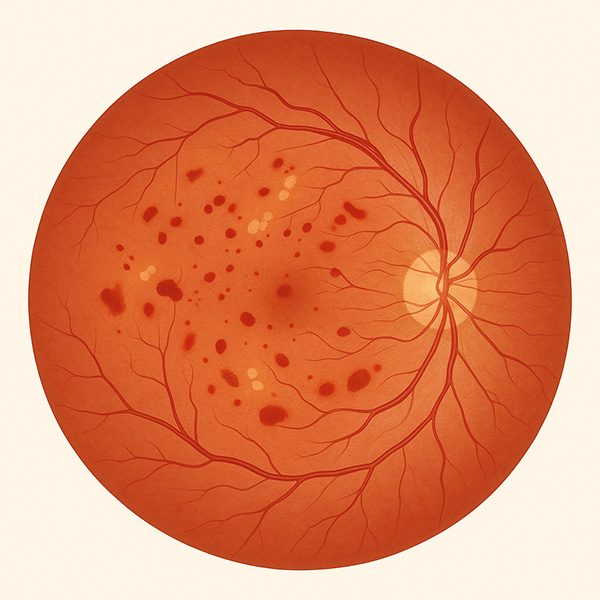

糖尿病網膜症は、糖尿病の合併症として起こる目の病気で、日本における失明原因の第3位を占める深刻な疾患です。血糖値が高い状態が続くことで網膜の血管が損傷を受け、視力低下や失明に至る可能性があります。初期段階では自覚症状がほとんどないため、気づかないうちに病気が進行してしまいます。そのため、糖尿病の方は症状がなくても定期的な眼科検査を受けることが極めて重要です。治療法としては、病期に応じてレーザー治療や硝子体注射などが行われます。糖尿病をお持ちの方は、血糖値のコントロールとともに、年1回以上の眼科受診を心がけましょう。

加齢黄斑変性は、網膜の中心部である黄斑に異常が生じる目の病気で、日本における失明原因の第4位となっている重要な疾患です。

視野の中心部分が見えにくくなり、文字が読みづらい、まっすぐな線が歪んで見えるなどの症状が現れます。50歳以降に発症することが多い疾患です。

主な治療法は硝子体注射による抗VEGF薬の投与で、異常な血管の増殖を抑制し視力の維持・改善を図ります。

予防には禁煙が重要で、ルテインやゼアキサンチン、ビタミンC・E、亜鉛などを含むサプリメントの摂取も推奨されています。50歳を過ぎたら定期的な眼科検診を受け、見え方に異常を感じたら早めに受診しましょう。

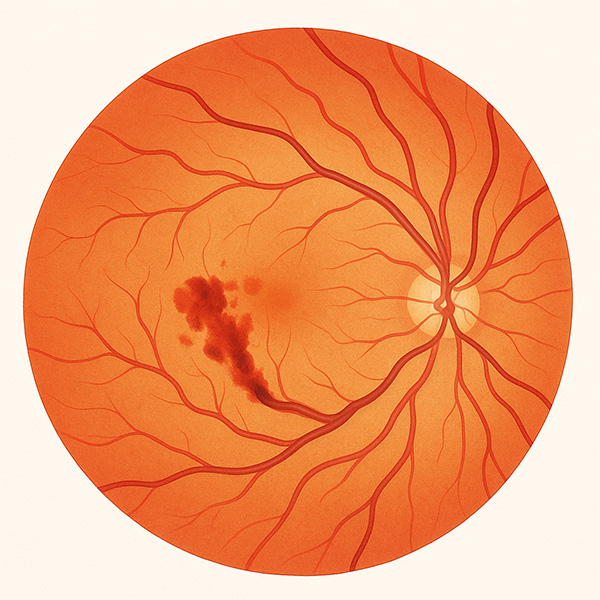

網膜静脈閉塞症は、網膜の静脈が詰まってしまう病気で、分枝静脈閉塞症(BRVO)と中心静脈閉塞症(CRVO)に分けられます。静脈が詰まることで網膜に出血や浮腫が生じ、急激な視力低下や視野の一部が見えなくなる症状が現れます。

高血圧、糖尿病、動脈硬化、緑内障などが危険因子となり、50歳以降に発症することが多い疾患です。早めの受診が重要で、治療が遅れると視力の回復が困難になることがあります。主な治療法は硝子体注射による抗VEGF薬やステロイド薬の投与で、網膜の浮腫を改善し視力の回復を図ります。病状によってはレーザー治療も併用されます。

網膜に血液を送る動脈が詰まる「目の脳梗塞」です。突然の視力低下や視野欠損が起こり、痛みはありません。BRAO(分枝閉塞症)は視野の一部が欠け、CRAO(中心閉塞症)はほぼ見えなくなります。発症から1,2時間で視力回復が困難になるため、症状が出たらすぐに眼科を受診してください。原因は動脈硬化や血栓、高血圧・糖尿病などの生活習慣病が関係しています。治療は眼球マッサージ、眼圧を下げる処置、血管拡張薬などを行い、全身疾患の管理と再発予防も重要です。

網膜の中心(黄斑)に薄い膜が張り、視力低下や物がゆがんで見える原因になります。硝子体手術で膜を除去することで症状の改善が期待できます。ただし、進行しすぎると手術をしても十分な改善が得られないことがあるため、定期的な眼科検査を受けることが非常に重要です。

ストレスなどが引き金となり、網膜の下に水がたまる病気です。放置すると視力低下や見え方の異常が残ることがあります。症状や病状に応じて内服薬による治療やレーザー治療を行いますので、定期的な経過観察が大切です。

網膜の中心(黄斑)に穴があき、視力が著しく低下する病気です。初期の段階では自然にふさがることもありますが、多くの場合、進行すると自然治癒は難しくなり、穴を閉じるために硝子体手術が必要となります。

スポーツや事故などによる打撲で、網膜が一時的にダメージを受ける状態です。

見えにくさやまぶしさが生じます。多くは自然に回復しますが、重症の場合は定期的な経過観察が必要になります。

視神経に炎症が起こり、急激な視力低下や色の見え方の異常を引き起こします。多くはステロイド治療を行い、早期診断と治療が視力回復の鍵になります。

夜間の見えにくさから始まり、徐々に視野が狭くなっていきます。現在のところ根本的な治療法はなく、定期的な経過観察と生活環境の調整が重要です。視覚障害でお困りの方には、慶應義塾大学病院のロービジョンケア・ハブをご案内します。福祉制度・就労支援・日常生活でのサポートグッズを試すことができます。

バセドウ病など甲状腺の異常により、目の奥の組織が腫れ、眼球が突出したり、まぶたが腫れたりする病気です。診断には、甲状腺機能の採血と眼窩のMRI検査が必要です。ものが二重に見える「複視」や、視神経の圧迫による視力低下を引き起こすことがあります。

治療には内科との連携による全身管理が重要で、ステロイド点滴やテプロツムマブ(テッペーザ®)による治療、眼窩減圧手術などが必要になることがあります。

TOP