網膜治療

網膜治療

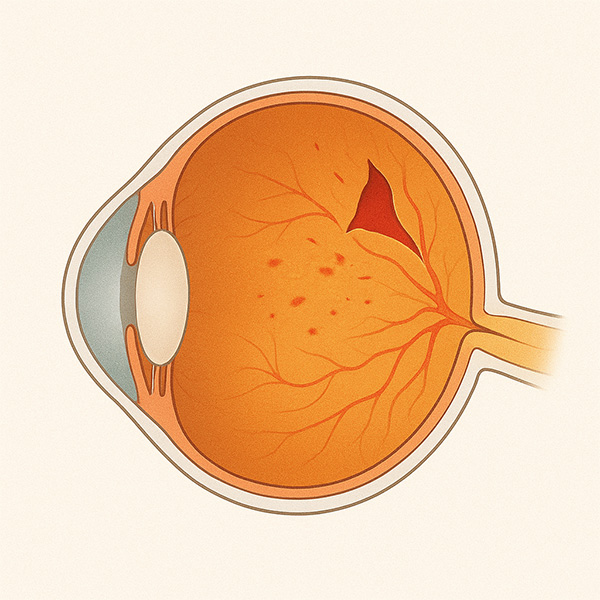

出血や裂(さ)け目など、進行を防ぐための重要な治療法です。網膜に出血や裂(さ)け目(網膜裂孔)が生じた際、そのままにしておくと網膜剥離や失明につながるおそれがあります。そうした病変の進行を食い止めるために行うのが「網膜光凝固(レーザー)治療」です。目の中にレーザー光を照射し、網膜をしっかりと接着させて病変の拡大を防ぎます。

網膜裂孔

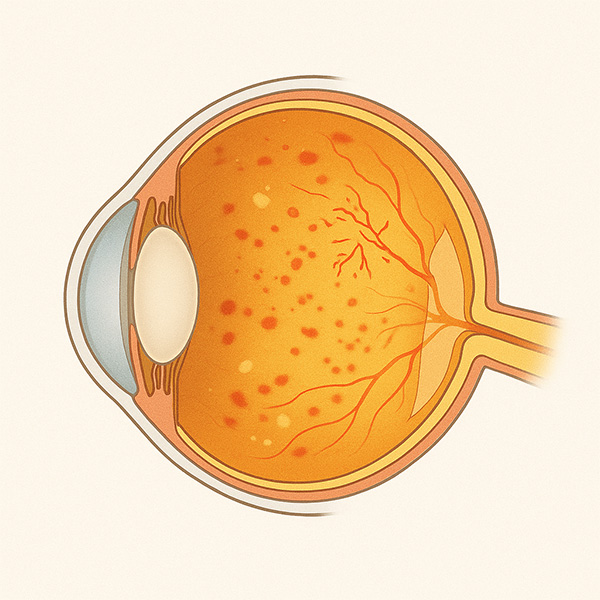

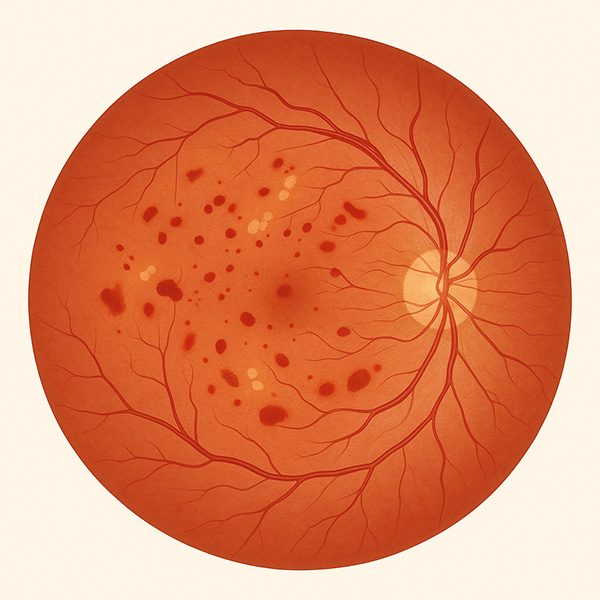

糖尿病網膜症

当院では、Lumibird Medical社製のパターンスキャンレーザー「INTEGRE PRO®」を導入しています。従来の1回ずつ手動で照射する方式に比べて、パターンスキャン方式には以下のような特長があります。

当院では、以下のレンズを導入し、微細な病変も見逃さない精密な検査を行っています。

なかでもKATENA社製 ダイアモンド レチナ200レーザーレンズは、より広い網膜周辺部まで観察可能で、病変の見逃しを防ぎます。

瞳孔(ひとみ)を広げる目薬と麻酔の目薬をさします。

レーザー照射用のレンズを装用し、専用の顕微鏡で網膜を観察しながら照射します。

治療時間は通常10〜20分程度で終了します(病変の範囲によって異なります)。

当日から日常生活は可能です。

レーザー治療(網膜光凝固術)は保険診療です。自己負担額の目安は以下のとおりです。

病状や治療の内容により、「通常」または「特殊」のいずれかが適用されます。

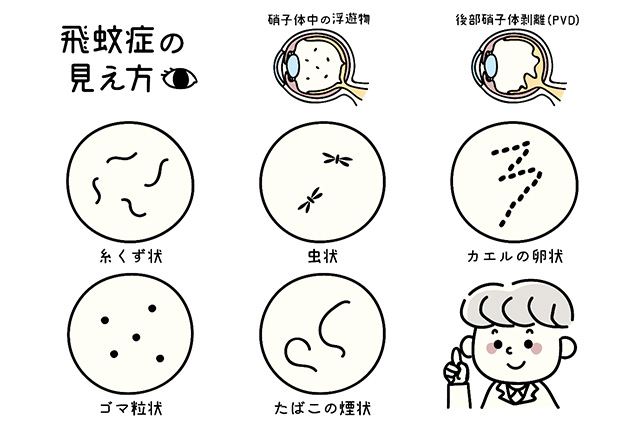

はい。飛蚊症(ひぶんしょう)は、目の前に小さな虫やゴミのようなものが飛んで見える症状です。

特に以下のような場合は、網膜裂孔や出血の前兆である可能性があるため、できるだけ早めの検査をお勧めします。

検査では瞳を広げる目薬(散瞳薬)を使用するため、検査だけでも約1時間かかり、終了後も5〜6時間は見えにくさやまぶしさが続きます。そのため、自動車・バイク・自転車での来院はお控えください。

緊急疾患の可能性があるため、予約なしでも受診可能ですが、できるだけ早い時間帯のご来院をお願いします。

飛蚊症の定期検査をご希望の方は、受付終了の1時間前までにご来院ください。

点眼麻酔を使用するため、強い痛みを感じることは少ないですが、人によっては「軽いチクチク感」「鈍い痛み」を感じることもあります。パターンレーザーは従来の方法よりも痛みを感じにくいとされています。

いいえ、治療はすべて外来で行いますので、入院の必要はありません。治療後はそのままご帰宅いただけます。ただし、当日は瞳を広げる目薬(散瞳薬)の影響で、見え方がぼやけたり、まぶしさを感じやすくなります。

そのため、自動車やバイクだけでなく、自転車の運転もお控えください。

視力の回復は、原因となる病気によって異なります。たとえば、飛蚊症の原因が網膜に小さな裂け目(網膜裂孔)や軽い出血であった場合には、レーザー治療によってその広がりを防ぐことで、視力が徐々に回復していくことがあります。

一方で、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞症などに対するレーザー治療は、視力を回復させることが目的ではなく、病気の進行を抑えるための治療です。このような場合、視力の改善にはレーザー治療に加えて、硝子体注射(抗VEGF治療)が必要になります。

はい。医療費が高額になった場合、「高額療養費制度」により自己負担額が一定の上限までに抑えられる仕組みがあります。マイナンバーカードを保険証として利用し、「限度額情報の取得に同意されている方」は、申請なしでこの制度が自動的に適用され、窓口でのお支払いが限度額までとなります。

同意されていない方やマイナンバーカードを利用していない方は、事前に「限度額適用認定証」の申請が必要です。詳しくは、ご加入の保険組合または市町村の窓口にご確認ください。

また、民間の医療保険にご加入の方は、「手術給付金」の対象となる場合があります。保険会社にご確認いただく際は、以下の手術コードをご参考ください

加齢や糖尿病による黄斑のむくみ、異常血管の増殖に対して行う注射治療です。

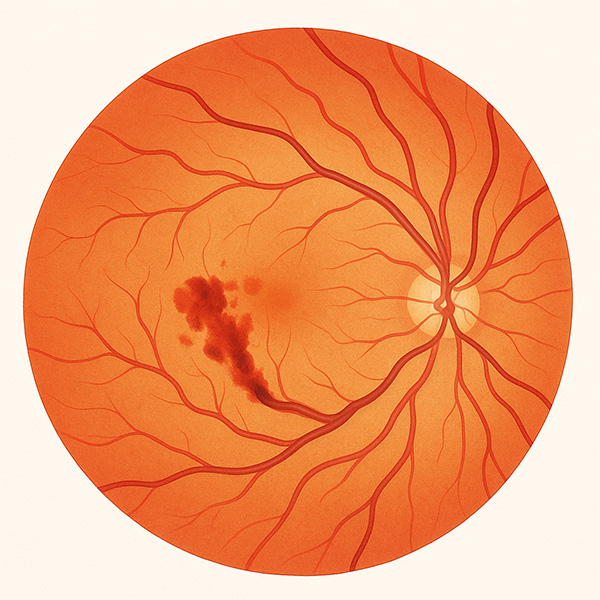

網膜静脈閉塞症

糖尿病網膜症

加齢黄斑変性や糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症、高度近視などの疾患では、網膜に異常な血管(新生血管)が伸びたり、黄斑という視力の中心にむくみ(浮腫)が生じたりすることで、視力の低下やゆがみなどの症状が出ます。

これらの進行を抑える治療として、目の中(硝子体腔)に薬剤を注射する「抗VEGF療法」が広く行われています。注射により視力の回復または病気の進行を遅らせることができます。ただし、極めて稀(約0.02%)ですが感染症のリスクがあることもご理解いただいた上で治療を行います。

当院では、できるだけ患者様の身体的負担を軽減する目的で、30ゲージ(0.30mm)ではなく34ゲージ(0.18mm)のとても細い注射針を用いた硝子体注射を行っています。

以下のようなメリットが期待されます。

硝子体注射は保険診療ですが、使用する薬剤により費用に差があります。

薬剤費込みでの自己負担額の目安は以下の通りです(1回あたり、片眼)。

| 治療内容 | 自己負担額(3割負担) | 自己負担額(1割負担) |

|---|---|---|

| 硝子体注射(安価な薬剤) | 約25,000〜35,000円 | 約10,000円~12,000円 |

| 硝子体注射(高額な薬剤) | 約45,000〜60,000円 | 約18,000円 |

いいえ、治療はすべて外来で行いますので、入院の必要はありません。治療後はそのままご帰宅いただけます。

ただし、当日は瞳を広げる目薬(散瞳薬)の影響で、見え方がぼやけたり、まぶしさを感じやすくなります。そのため、自動車やバイクだけでなく、自転車の運転もお控えください。

点眼麻酔を行ってから、とても細い針を使用して注射を行います。注射に対する痛みの感じ方には個人差がありますが、処置自体は短時間で終わります。痛みに不安のある方には、麻酔の量を調整するなど、できるだけ負担を減らすよう配慮しています。

はい、34Gの極細針を使用した場合は、しっかり目を閉じていただければ、当日からの洗顔や洗髪が可能です。ただし、目を強くこすったり、洗顔料や水が目に入らないよう注意してください。

注射後に一時的なかすみや異物感、影のようなものが見えることがあります。これらの症状は、多くの場合、数時間〜1日以内に自然におさまります。視力に大きな影響が残ることはまれですが、症状が強い場合や1日以上続くような場合には、受診していただくことをおすすめします。

最初の数か月間は、1か月に1回の注射を3~4回ほど行うのが一般的です(導入期)。その後は治療効果を見ながら、注射の間隔を少しずつ空けていきます。

ただし、病気の種類や進行の具合によっては、長期間にわたって定期的な注射が必要となることもあります。継続して経過をみながら、その都度最適なタイミングでご提案しますのでご安心ください。

はい。医療費が高額になった場合、「高額療養費制度」により自己負担の上限を超えた分が払い戻される仕組みがあります。

マイナンバーカードを保険証として利用し、「限度額情報の取得に同意されている方」は、申請なしでこの制度が自動的に適用され、窓口でのお支払いが限度額までに抑えられます。同意されていない方やマイナンバーカードを利用していない方は、事前に「限度額適用認定証」の申請が必要です。詳しくはご加入の保険組合または市町村窓口にご確認ください。

TOP