症状について

症状について

目の充血・めやには、重大な病気のサインとなることもあるため注意が必要です。

アレルギー(花粉症など)や細菌・ウイルスによる「結膜炎」のほか、「コンタクトによる感染症」「ドライアイ」「角膜の傷」「虹彩炎・ぶどう膜炎(目の奥の炎症)」「白目の深い層に起こる炎症(上強膜炎・強膜炎)」など、見た目が似ていても原因はさまざまです。特に、強い充血や痛みを伴う場合は要注意です。

コンタクトレンズを使用している方は、レンズの汚れや長時間装用が原因で角膜に傷がつき、重篤な感染症を引き起こすことがあります。進行すると角膜潰瘍や視力障害につながる可能性があるため、少しでも異常があればすぐに眼科を受診してください。

また、「流行性角結膜炎(アデノウイルス)」は非常に感染力が強く、学校や職場などで集団感染を引き起こすことがあります。めやにや強い充血を伴う場合には、早めの受診と感染予防が大切です。

目の表面にべったりと血がにじんだように赤くなる「結膜下出血」は、見た目に反してほとんどの場合は痛みもなく、数日〜2週間ほどで自然に吸収されていきます。ただし、繰り返す場合や、ほかの違和感を伴う場合は、別の病気が隠れている可能性もあるため注意が必要です。

充血の原因はご自身では判断がつきにくいものもありますので、ご心配の際は早めに眼科を受診してください。

まぶたの腫れや痛みは、「ものもらい(麦粒腫・霰粒腫)」が原因であることが多く、まぶたの脂の出口(分泌腺)が詰まり、炎症を起こしている状態です。赤みやしこりを伴うこともあります。

そのほかにも、まぶたのふちがただれたり赤くなる「眼瞼炎」、花粉やダニなどによる「アレルギー性眼瞼炎」などもまぶたの腫れや不快感の原因となります。

また、甲状腺の病気に伴ってまぶたが腫れる「甲状腺眼症」、涙を分泌する組織(涙腺)が腫れる「IgG4関連疾患」、皮膚の深部まで細菌が入り込む「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」など、重い病気が隠れていることもあります。

これらの病気が疑われる場合には、血液検査やCT・MRIなどの詳しい検査が必要になることもあります。まぶたの腫れが強い、痛みが激しい、繰り返しや長引く場合には、早めに眼科を受診してください。

目にゴミが入るだけでも強い痛みを感じることがありますが、異物が見当たらないのに急に目が痛くなったり、痛みが長く続く場合には注意が必要です。

原因としては、細菌やウイルスによる「角膜炎」や、「虹彩炎(目の奥の炎症)」「急性緑内障発作」など、放置すると視力に影響を及ぼす病気が含まれます。コンタクトレンズのトラブルや、乾燥による角膜の傷(角膜びらん)でも強い痛みが出ることがあります。

市販の目薬で痛みをごまかしてしまうと病状が悪化することもあるため、目の痛みを感じたときは早めに眼科を受診してください。

目のかゆみの多くは、アレルギー性結膜炎によって起こります。花粉、ハウスダスト、ペットの毛などが原因になることが多く、春や秋など季節によって症状が強くなる方もいます。

また、まつげが内側に向かって生えている「逆さまつげ」や、感染症によってもかゆみを感じることがあります。かゆみがあるとついこすってしまいがちですが、こすると角膜や白目を傷つけてしまい、炎症や視力低下の原因になります。こすらずに、早めに眼科で診察を受けることをおすすめします。

目が乾く「ドライアイ」は、年齢に関係なく多くの方にみられる身近な目の不調です。

エアコンの使用、長時間のパソコンやスマートフォン、コンタクトレンズの装用などが原因となり、目の表面が乾いてゴロゴロしたり、まぶしく感じたりすることがあります。

涙の量が減っているだけでなく、涙の質が変わることで、十分に目を潤せなくなっているケースもあります。乾きが強いと角膜に傷がつき、視力の低下につながることもあります。

また、膠原病などの全身性の病気が背景にある場合や、アレルギー性結膜炎による炎症が「乾き」として感じられることもあります。慢性的な乾きや痛み、違和感がある場合には眼科での診察をおすすめします。

涙があふれて止まらない「流涙(りゅうるい)」の原因は、必ずしも涙が出すぎているとは限りません。実際には、目の表面の異常や刺激により、反射的に涙が過剰に分泌されていることが多く、以下のような原因が考えられます。代表的なものとしては、アレルギー性結膜炎や細菌・ウイルスによる感染症、異物の混入、逆さまつげなどがあります。

また、「ドライアイ」でも、乾燥を補おうとして涙が出すぎることがあり、乾きが原因なのに涙があふれるという状態になることもあります。涙の通り道(涙点・涙道)が詰まっていたり、白目の粘膜がシワのようにたるんで涙の流れを妨げる「結膜弛緩症」などによって、涙がスムーズに排出されなくなっているケースもあります。

涙が続くことで視界がにじんだり、目元がかぶれることもあるため、気になる場合は眼科で原因を調べることをおすすめします。

パソコンやスマートフォンを長時間使う、細かい作業や読書を続けるなど、目を酷使する生活が続くと、目の周りの筋肉に負担がかかって「眼精疲労」と呼ばれる状態になります。目の乾き・重さ・かすみ・痛みなどが現れるほか、肩こりや頭痛を伴うこともあります。まばたきが減ることで目が乾きやすくなり、ドライアイを引き起こしている場合もあります。

また、眼鏡やコンタクトが合っていない、左右の視力差が大きい、老眼が進んでいるなどの場合も、知らず知らずのうちに目に負担がかかります。視線が少しズレている(軽い斜視)と、両目で物を見るときにうまく焦点が合わず、疲れやすくなることがあります。加齢によって眼を支える組織がゆるみ、視線がズレる「サギングアイ症候群(sagging eye syndrome)」という状態も、近年注目されています。

「疲れ目」と思って放置していると、慢性的な不調につながることもあるため、つらさを感じたら眼科で原因を確認することをおすすめします。中には、緑内障による視野の異常が「疲れ」として現れていることもあり、見逃すと進行するおそれがあります。

視力の低下は、重大な病気のサインである可能性があるため、決して軽く考えてはいけません。進行性の病気を早期に発見する手がかりとなることも多く、「最近見えにくい気がする」「視力が落ちたかも」と感じた時点で、できるだけ早く眼科を受診することが大切です。単に眼鏡やコンタクトが合っていないだけであれば安心ですが、中には放置すると失明につながるような重大な病気が隠れていることもあります。視力が低下する原因には、近視・遠視・乱視・老眼といった屈折の異常のほか、白内障・緑内障・黄斑疾患・網膜剥離・眼底出血などが含まれます。

特に白内障は中高年以降に多くみられる病気で、水晶体が濁ることで「かすんで見える」「まぶしい」「二重に見える」といった症状が出てきます。手術によって視力が回復する可能性が高く、多くの方が受けている治療のひとつです。

また、目の奥だけでなく、角膜の傷(角膜びらん・潰瘍)や重症のドライアイが原因で見えにくくなることもあります。コンタクトレンズの長時間使用や不適切な装用が引き金になるケースもあります。

さらに、抗がん剤などの薬剤によって角膜や網膜に障害が起きることもあり、治療中の方は特に注意が必要です。

「見えにくい」というよりも、「ゆがんで見える」「二重に見える」「視界の一部がおかしい」と感じるときは、視力の“質的な異常”が起きている可能性があります。視力検査では異常がなくても、眼底や神経の病気が隠れていることがあるため注意が必要です。たとえば、物の輪郭がゆがむ、真っすぐな線が波打って見える場合は、網膜の中心部にある「黄斑(おうはん)」に異常があることが考えられます(加齢黄斑変性・黄斑前膜・黄斑円孔など)。

また、「片目で見ると二重に見える」「片目だけなんとなくおかしい」という症状では、角膜や水晶体、網膜、視神経などの異常が原因になっていることがあります。両目で見たときに二重に見える場合は、眼の位置がずれている(斜視)、あるいは加齢による眼の支持構造のゆるみ(サギングアイ症候群)などが背景にあることもあります。視力は正常でも、「いつもと違う見え方」を感じた場合は、早めの受診が大切です。

「視界がかすむ」「光がまぶしく感じる」といった症状は、疲れ目やドライアイによる一時的な不調の場合もありますが、目の病気が原因となっているケースも少なくありません。特に多いのが、白内障によるまぶしさやかすみです。白内障は、目の中のレンズ(=水晶体)が濁ることで、光が乱反射し、「昼間の屋外でまぶしい」「夜のライトがにじむ」「全体的に白っぽくぼやける」などの症状が出てきます。進行すれば視力低下にもつながるため、手術による治療が検討されます。

また、角膜に傷や濁りがある場合も、かすみやまぶしさの原因となります。コンタクトレンズのトラブルや重度のドライアイが背景にあることもあります。そのほか、急性緑内障発作や虹彩炎など、光の入り方に関わる部分の異常が原因になることもあり、放置は禁物です。

「ものがゆがんで見える」「線が波打って見える」といった症状は、目の奥にある網膜の中心部(黄斑部)に異常が起きているサインです。黄斑は、物を見るときに最も重要な部分であり、ここに異常があると、ゆがみが出ることが特徴です。代表的な病気としては、加齢黄斑変性、黄斑前膜(網膜前膜)、黄斑円孔などがあり、視力の低下や視野の欠損につながるおそれがあります。

また、糖尿病網膜症や網膜静脈閉塞などが原因で、黄斑に水がたまり(黄斑浮腫)、見え方がゆがむこともあります。いずれも後遺症を残しやすい、重大な疾患のサインなので、「ゆがみ」を感じたら早めの精密検査が必要です。

「物が二重に見える(複視)」と感じる場合、片目で見ても二重に見えるのか、両目で見たときだけ二重に見えるのかによって、原因となる病気が大きく異なります。

目の中の光の通り道にゆがみや濁りがあることで、光が乱れて見え方が重なる状態です。白内障や角膜の異常(傷・濁り)、乱視、網膜の病気などが原因になります。

左右の目の動きや位置がうまく合っていないことで起こります。斜視や目を動かす筋肉の麻痺、神経の病気、脳の病気、加齢による筋肉や支持組織のゆるみ(サギングアイ症候群)などが原因です。

「片目を隠すと二重が消える」「目を動かすとズレが変わる」などの症状があるときは、眼科での検査をおすすめします。原因によっては脳の検査(CT/MRI)が必要になることもあります。

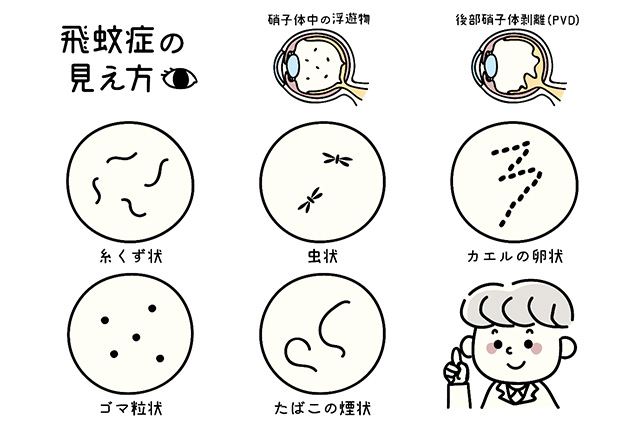

「視界に黒い点や糸くずのようなものが見える」「目の前に虫やホコリのようなものが飛んでいる」─そんな症状は、飛蚊症(ひぶんしょう)と呼ばれます。

多くの場合は、年齢とともに目の中の硝子体(しょうしたい)と呼ばれるゼリー状の組織ににごりが生じ、それが影となって見える現象で、心配のないこともあります。ただし、

といった変化がある場合には、網膜裂孔・網膜剥離・硝子体出血などの重大な病気が隠れている可能性があります。また、「視野の一部が暗くなる」「欠けて見えない部分がある」といった症状は、緑内障や脳の病気など、視神経や脳に異常がある可能性もあるため注意が必要です。

違和感に気づいたら、できるだけ早く眼科を受診してください。片目ずつ確認すると異常に気づきやすくなります。飛蚊症の検査では、瞳を広げる目薬(散瞳薬)を使用します。検査には1時間ほどかかり、終了後もしばらく(5〜6時間)は見えにくさやまぶしさが残るため、自動車・バイク・自転車での来院はお控えください。急な症状での受診は予約なしでも対応可能ですが、検査に時間がかかるため、なるべく早い時間帯のご来院をおすすめしています。また、定期的な飛蚊症のチェックをご希望の方は、受付終了の1時間前までにお越しください。

職場や学校の健康診断、人間ドック、視力検査などで「眼の異常」を指摘された場合、自覚症状がなくても、重大な目の病気が隠れている可能性があります。

「視力の低下」「眼圧が高い」「視野が狭い」「眼底に異常がある」など、指摘された内容によって疑われる病気は異なりますが、代表的なものには以下のような疾患があります。

これらの病気は初期段階では自覚症状が出にくく、気づかないうちに進行してしまうことがあります。健診で異常を指摘された場合は、「まだ見えているから大丈夫」と思わず、早めに眼科での精密検査を受けるようにしましょう。

※精密検査では散瞳検査(瞳を広げる検査)を行うことがあります。検査後5〜6時間ほどはピントが合いにくく、まぶしさも強くなるため、自動車・バイク・自転車での来院はお控えください。

TOP